강진 전라 병영성은 10년 전에 와봐던 곳인데 복원이 한창이어서 복원이 완료되면

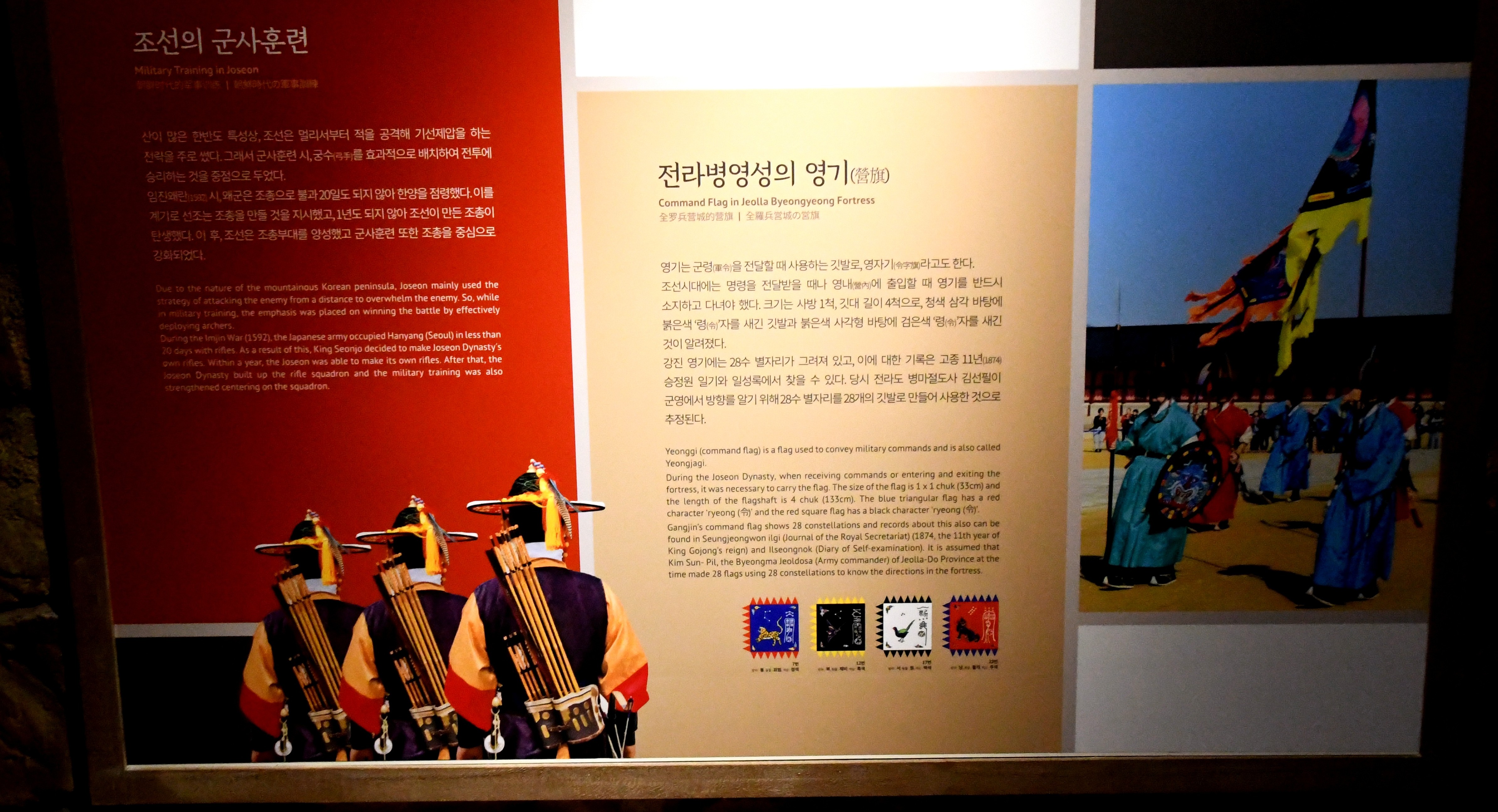

다시 와야지 하고 있다 이제 왔는데 거의 변화가 없고 안에 관청과 4대 문루만 서있다

주차하고 서문부터 올라 남문과 동문 북문으로 한바퀴 돌아본다

바라보이는 남문에는 보은의 정2품송 같은 멋진 소나무 한그루가 같이하고 있다

1997년 사적으로 지정되었다. 일명 ‘설성(雪城)’ 혹은 ‘세류성(細柳城)’이라고도 한다.

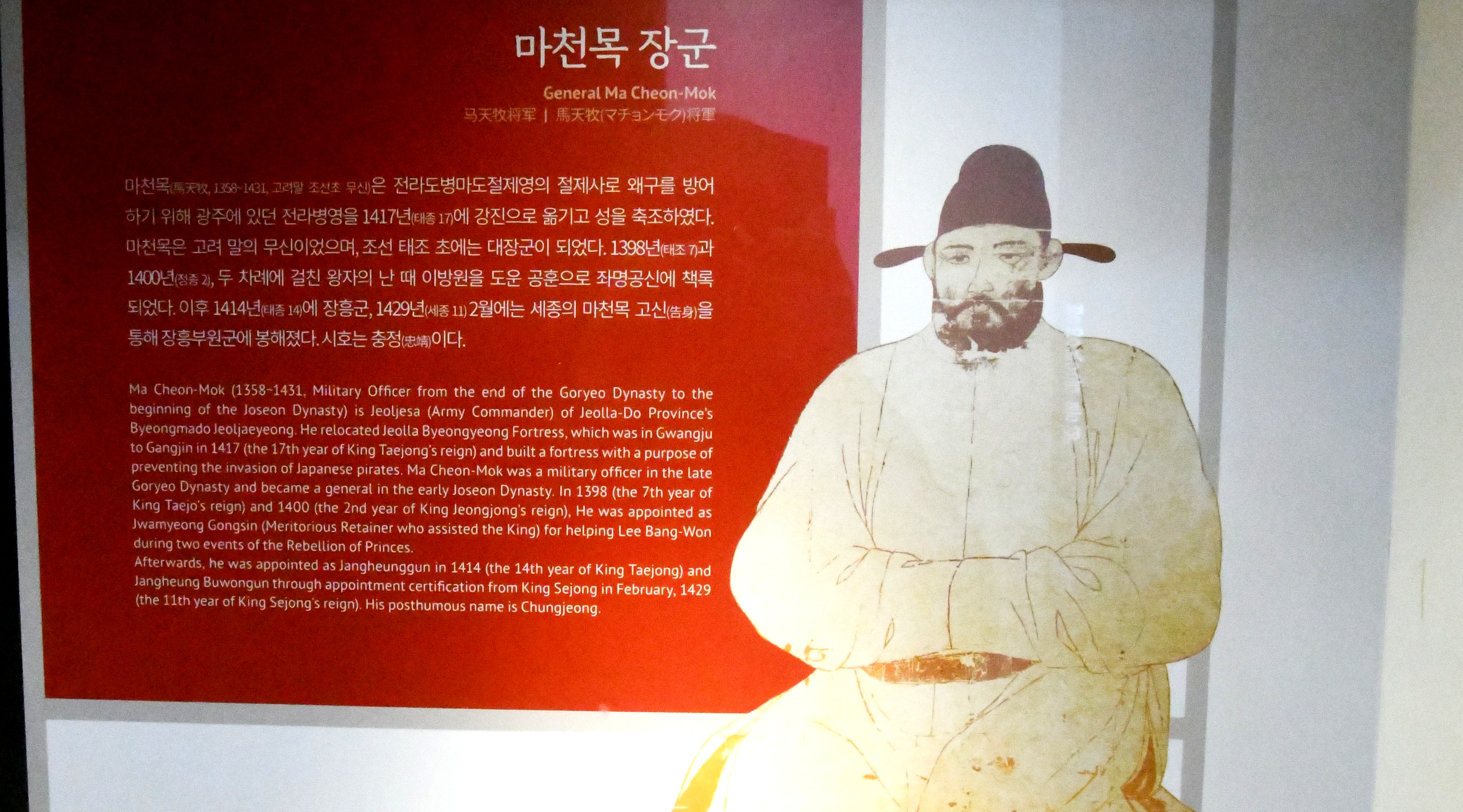

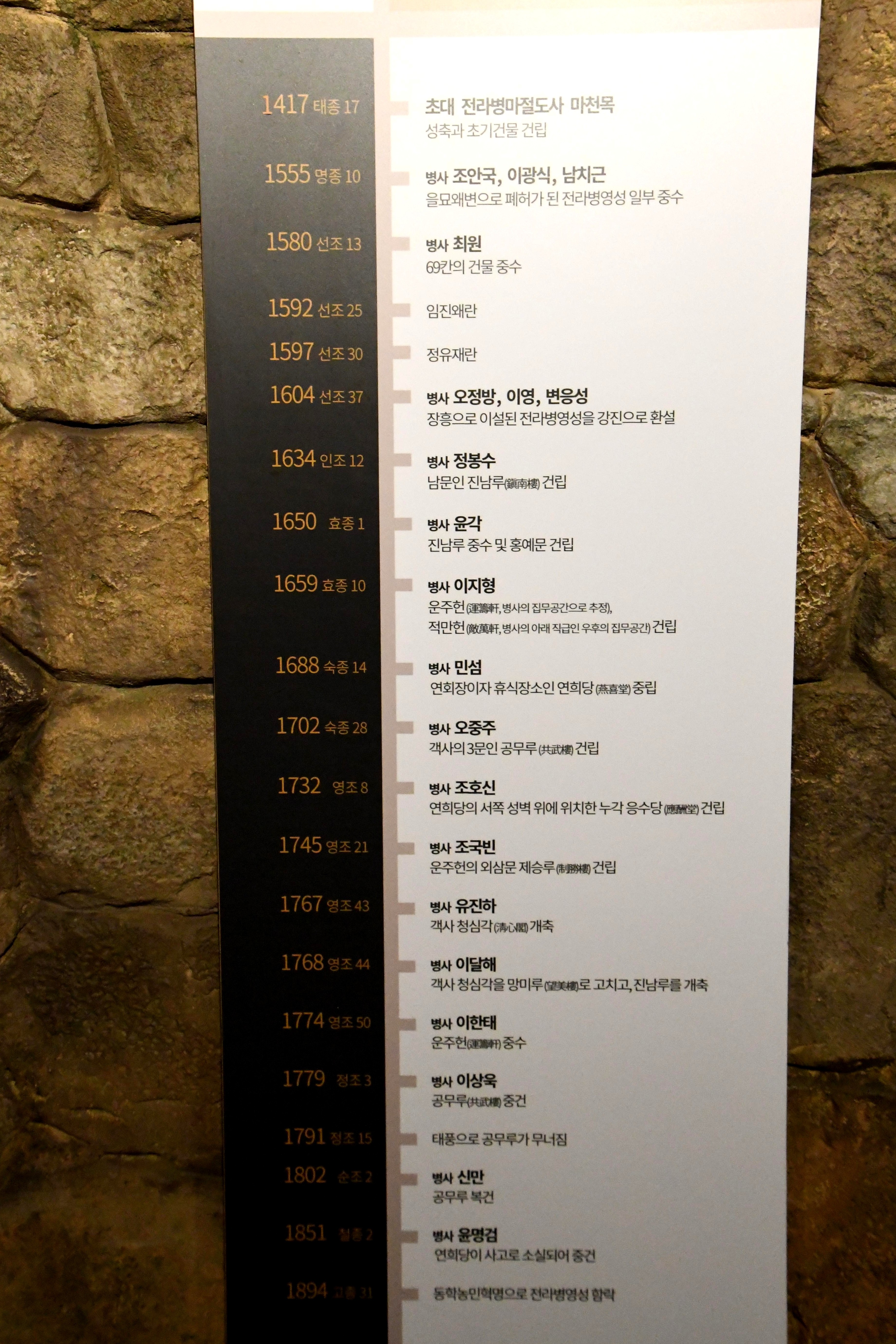

1417년에 지금의 광주광역시인 광산현(光山縣)에 있던 병영을 지금의 터인 당시 도강현(道康縣)으로

옮기어, 당시의 병사 마천목(馬天牧)이 쌓았다고 하며, 둘레가 2,820척이고 높이가 10척 8촌이라 하였다.

1599년에 병영을 일시 장흥(長興)으로 옮겼다가, 5년 만에 성곽을 수리하여 다시 병영이 되었고,

1894년의 동학농민전쟁으로 폐허화되자 이듬해에 영을 폐지하였다.

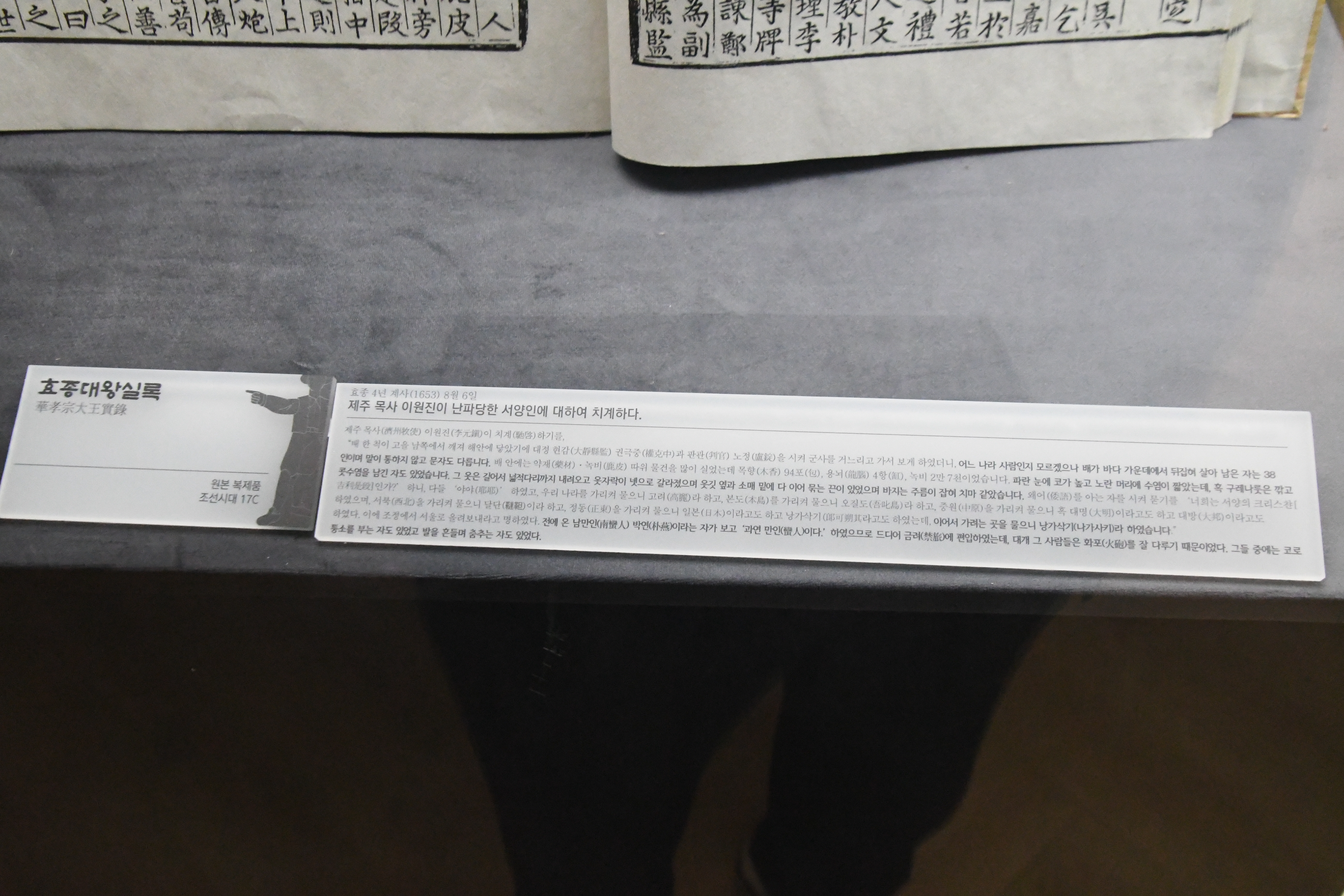

특히 이 성에서는 1656년부터 1663년까지 네덜란드인 하멜(Hamel, H.) 일행이 억류되어 생활한 바 있다.

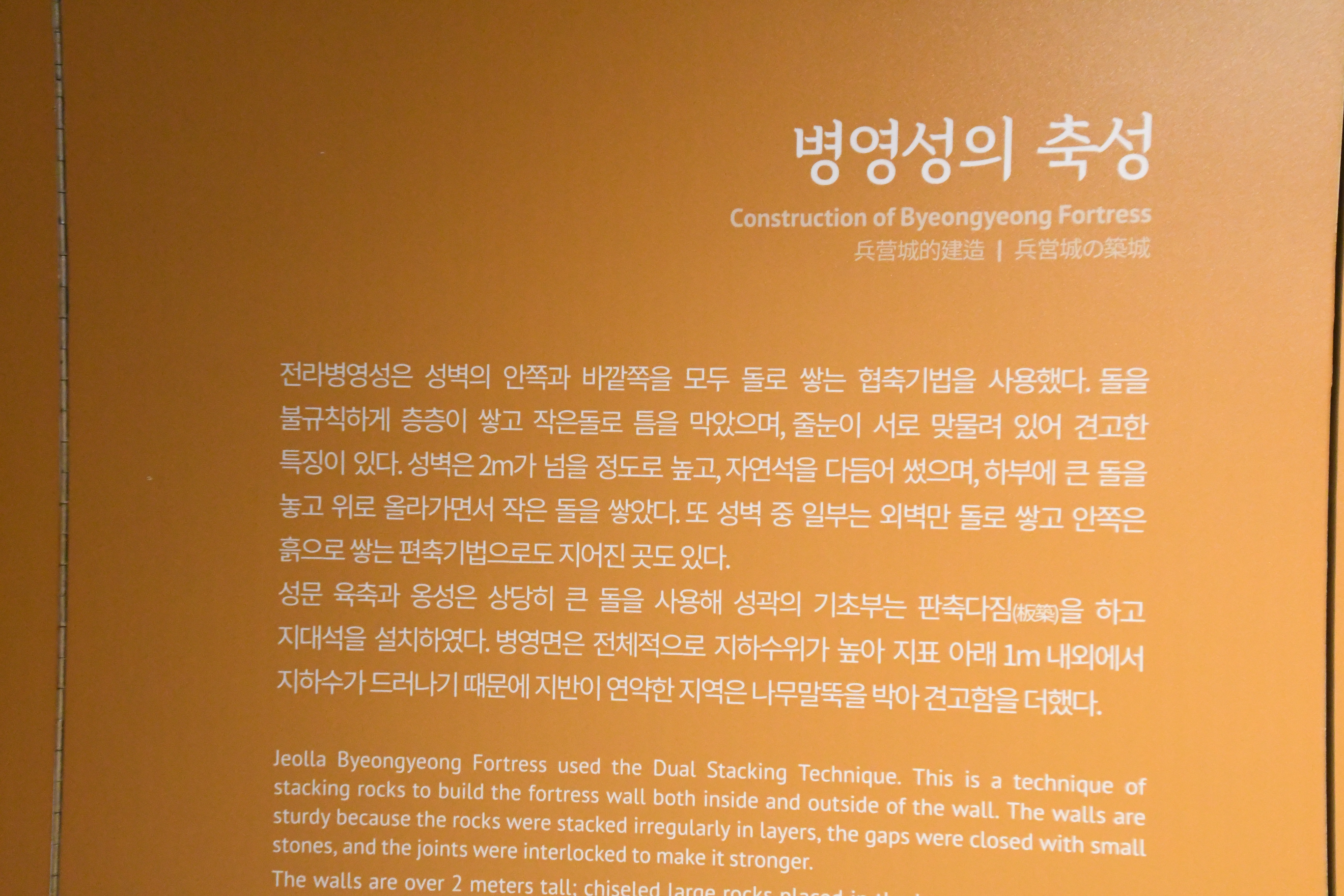

성벽은 둘레 1,060m이고, 높이가 약 3.5m로 남아 있으며, 남북으로 기다란 장방형에 가까운 평면이다.

동서남북에 옹성(甕城 : 성문의 앞을 가리어 빙 둘러친 성문을 방어하는 작은 성)을 갖춘 문 터, 그리고

4개의 모서리와 동벽 및 서벽에 2개씩의 치성(雉城 : 성벽에서 돌출시켜 쌓은 성벽)의 흔적이 남아 있고,

남서쪽에 두 곳의 배수구 시설이 있다.

성벽은 조선시대 읍성과 평지의 진영에 일반적으로 적용된 축조방법이 잘 남아 있다.

배후에는 해발 561m의 수인산(修仁山)에 산성이 있다.

1555년(명종 10) 을묘왜변(乙卯倭變) 때 왜구가 달량진(達梁津)으로 쳐들어오자 병사 원적(元績)이

달량진성을 구원하기 위하여 출전하였으나 전사하고 성은 함락되었으며, 임진왜란 직전인 1581년까지에

대대적인 수축이 있었다. 1894년 12월 4일에 동학농민군이 장흥성을 함락하고, 이어 10일에는 병영성이

함락되었다.

병영성은 인근 4개면 57개 마을을 관할하던 도회로서 성안에는 객사인 청심각(淸心閣)과 그 후신인

망미루(望美樓), 문루인 공무루(共武樓)를 비롯하여 아사(衙舍)인 운주헌(運籌軒)과 그 문루인

제승루(制勝樓), 남문인 진남루(鎭南樓)와 군기고를 비롯한 각종의 공공건물이 즐비하였고, 9개의

우물과 5개의 연못이 있었다. 하마비(下馬碑)를 비롯한 3개의 병사 선정비가 남아 있다.

문루에는 충정공 마천목장군 숭모제라고 쓰여 있다

옹성

성문 앞에 설치되는 시설물로 모양이 마치 항아리와 같다고 하여 붙은 이름이다.

옹성(甕城)은 성문을 공격하거나 부수는 적을 측면과 후방에서 공격할 수 있는 시설이다.

적이 아무리 많아도 옹성 안에 들어올 수 있는 인원이 제한되어 있기 때문에 아군 쪽에서 공격하기가 쉽다.

또 통나무를 들고 가속을 붙여 성문을 공격하는데 가속을 붙일만한 공간적 여유를 주지 않기 때문에

성문보호를 위해 필수적인 시설이다. 인도 성곽에서는 옹성 대신에 출입문을 방향을 바꾸어가며 여러 개

두어 옹성의 역할을 하도록 했다. 옹성의 형태는 원형이 가장 많고 이외에도 방형, 삼각형, 'ㄱ'자형,

엇갈림형 등으로 다양하다. 옹성에는 개구부를 두는데 옹성 정중앙에 두는 중앙문식과 한쪽 측면에 두는

편문식이 있다. 옹성문은 대개 개방형인데 수원 화성의 장안문과 팔달문은 특수하게도 중국 완평성과

같이 중앙문식이며 문짝까지 설치하였고 문 위에는 오성지(五星池)라는 방화시설을 했다.

이는 옹성의 방어력이 약화되는 것을 감수하더라도 수레와 사람들의 통행에 방해되지 않도록 하기 위한

것으로, 화성이 한양의 관문에 해당하는 거점 상업 도시 기능을 염두에 두고 설계된 것과 관련이 있다.

옹성 위에도 여장과 현안 등을 설치한다.

전하는 바에 따르면 마천목의 꿈 속에 나타난 대로 눈의 자국을 따라 성벽을 축조하였다고 하여,

이 이야기에서 따와 전라병영성을 ‘설성’이라고 부르기도 한다

내부에 병영국민학교(병영초등학교)가 세워졌고, 성벽 주변에도 면사무소와 보건소를 비롯한 많은

건물들이 세워졌으나, 병영성 복원이 시작되며 다른 곳으로 이전되었다.

이후 전라남도와 강진군에서 전라병영성을 복원하여 현재는 성곽의 총길이는 1,060m이며, 높이는 3.5m,

면적은 93.139㎡(28.175평)이며, 성채 내부에 있던 관아 등의 건축물들은 아직 복원되지 않은 상태다.

하지만 2021년여까지 병영성 내의 당시 건물 또한 복원하는 사업을 진행중에 있다.

특히 전라병영성은 서양에 조선을 하멜표류기를 통해 소개했던 헨드릭 하멜이 1656년에 유배되어와

7년 동안 살면서 노역했던 곳으로써, 병영성 동문 맞은편에 하멜 기념관을 건축하여 하멜 관련 역사문화

유적지로서의 역할도 하고 있다.

진남루(남문) 전경

치성

성벽의 바깥쪽에 덧쌓은 보강벽으로써 구조적으로 성벽의 붕괴를 막아주는 역할을 할 뿐만이 아니라

성벽의 일부가 돌출되어 적의 접근을 빠르게 관찰할 수 있고 성벽에 접근한 적을 정면이나 측면에서

공격할 수 있다

성곽과 4대 문은 완공이 됐고 관청이 복원된 외에는 아직 복원이 중단된 상태다

성안에 있었던 학교와 민가들은 철수하고 공터만 덩그러니 남아 있는 모습이다

관청과 북문

고목나무의 반영이 명확해서 한 컷

복원 중에 나온 돌과 파편들

병영성을 잠시 둘러보고 건너편에 있는 하멜 기념관에 왔다

병영성을 건축한 마천목장군

17세기의 동아시아는 조선과 명나라가 임진왜란으로 혼란스러웠고, 후금이 명나라와 충돌한다면 조선은

명나라를 도와 의리를 지키고자 하였다.

누루하치의 후금은 명나라를 멸망시키고 청나라를 세운 후 조선으로 쳐들어와 병자호란(1636)을 일으켰다.

일본은 네덜란드와 무역통상이 이루어지는 등 서양과학과 기술을 받아들였지만 조선은 외국과의 통상을

받아들이지 않아 근대화의 길이 늦어졌다

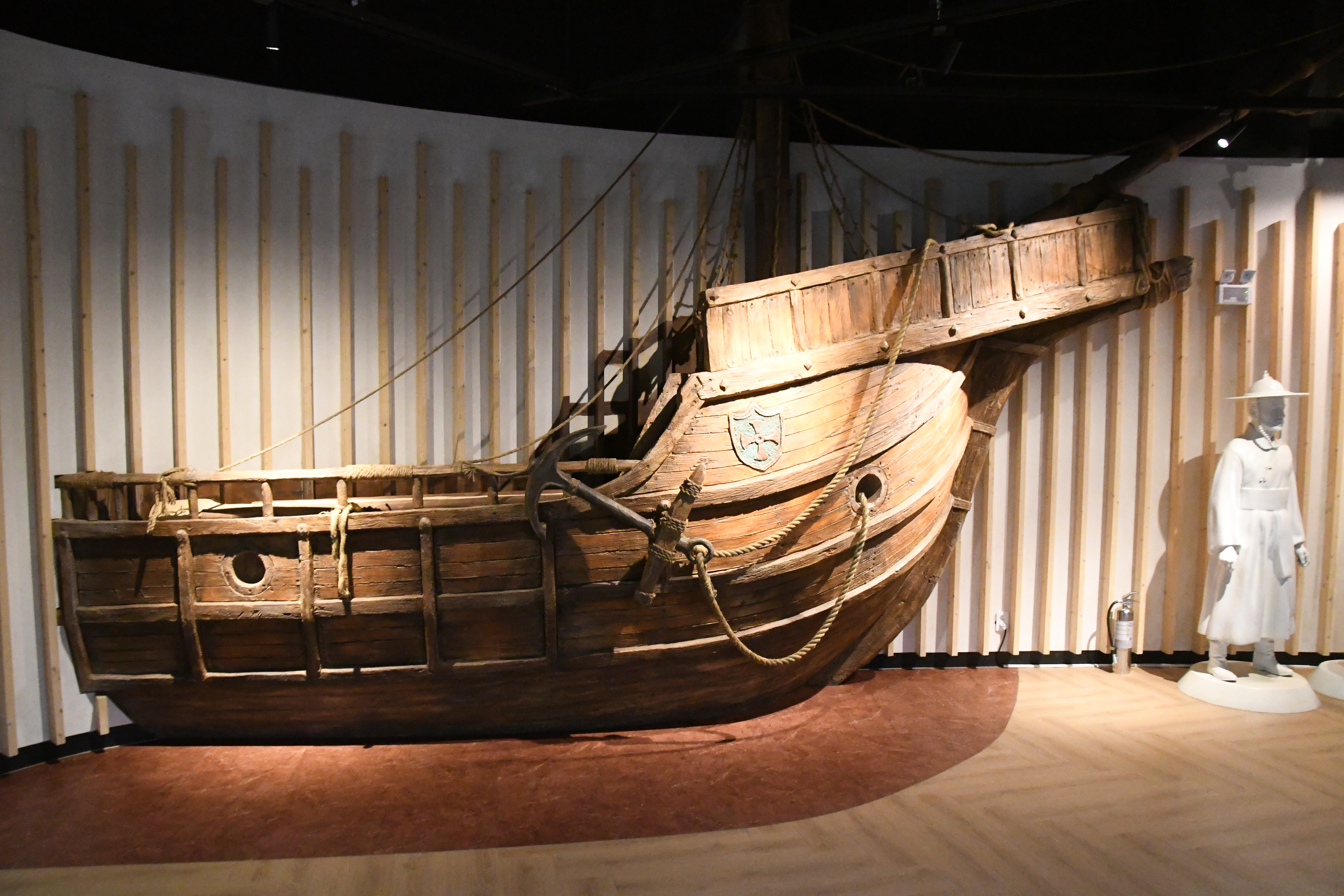

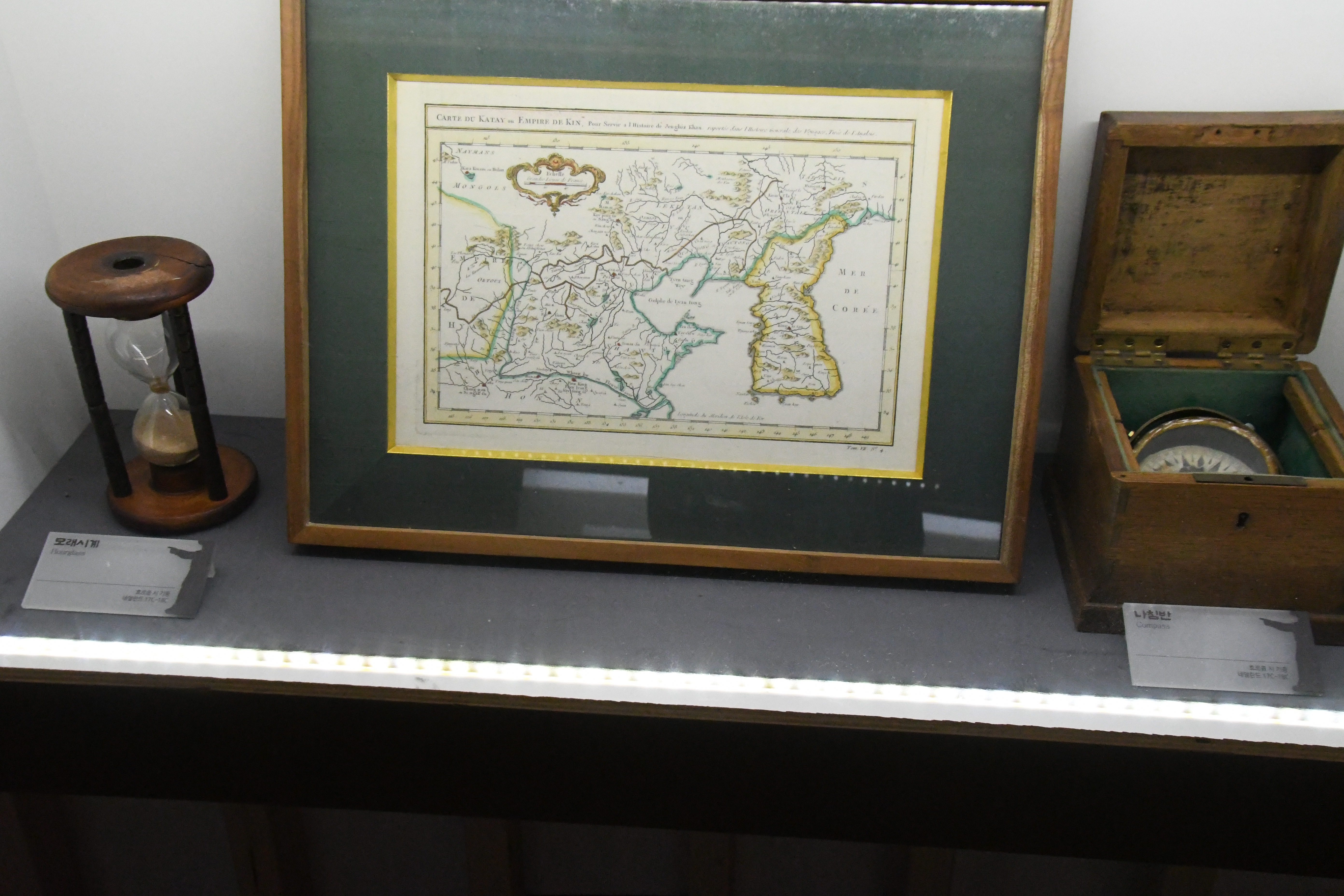

하멜이 타고 온 배

하멜일행이 타고온 배 '스페르베르호'는 산산조각이 나서 64명의 선원 중 36명만이 겨우 살아 남았다.

1653년 타이완을 떠나 일본 나가사키로 가던 하멜일행 36명이 제주도에 표착하여 같은 네덜란드 출신

벨테브레(한국명 박연)의 통역을 받았다.

제주도에서의 힘든 생활로 끊임없이 탈출을 시도했지만 실패를 거듭하며 10개월을 머물다 다음 해

서울로 이송되었다.

일명 박연(朴燕)·박연(朴延). 1626년 홀란디아호 선원으로 극동지방에 왔다가, 1627년(인조 5)

우베르케르크호로 바꾸어 타고 일본으로 향하던 중 풍랑을 만나 제주도에 표착했다.

동료인 히아베르츠, 피에테르츠와 함께 음료수를 구하려고 상륙했다가 관헌에게 붙잡혀 1628년 서울로

압송되었다. 그 뒤 훈련도감에서 동료 2명과 함께 총포의 제작·조종에 종사하면서 조선 여자와 결혼했다.

1636년 병자호란이 일어나자 훈련도감군을 따라 출전하여 싸웠으며, 이때 2명의 동료는 전사했다.

1653년(효종 4) 하멜 일행이 표착했을 때 직접 제주도에 가서 통역을 맡았다.

이들이 서울로 압송되어 전라도 병영으로 이송되기까지 3년 동안 함께 지내면서 조선의 말과 풍속을 가르쳤다.

<다음 백과

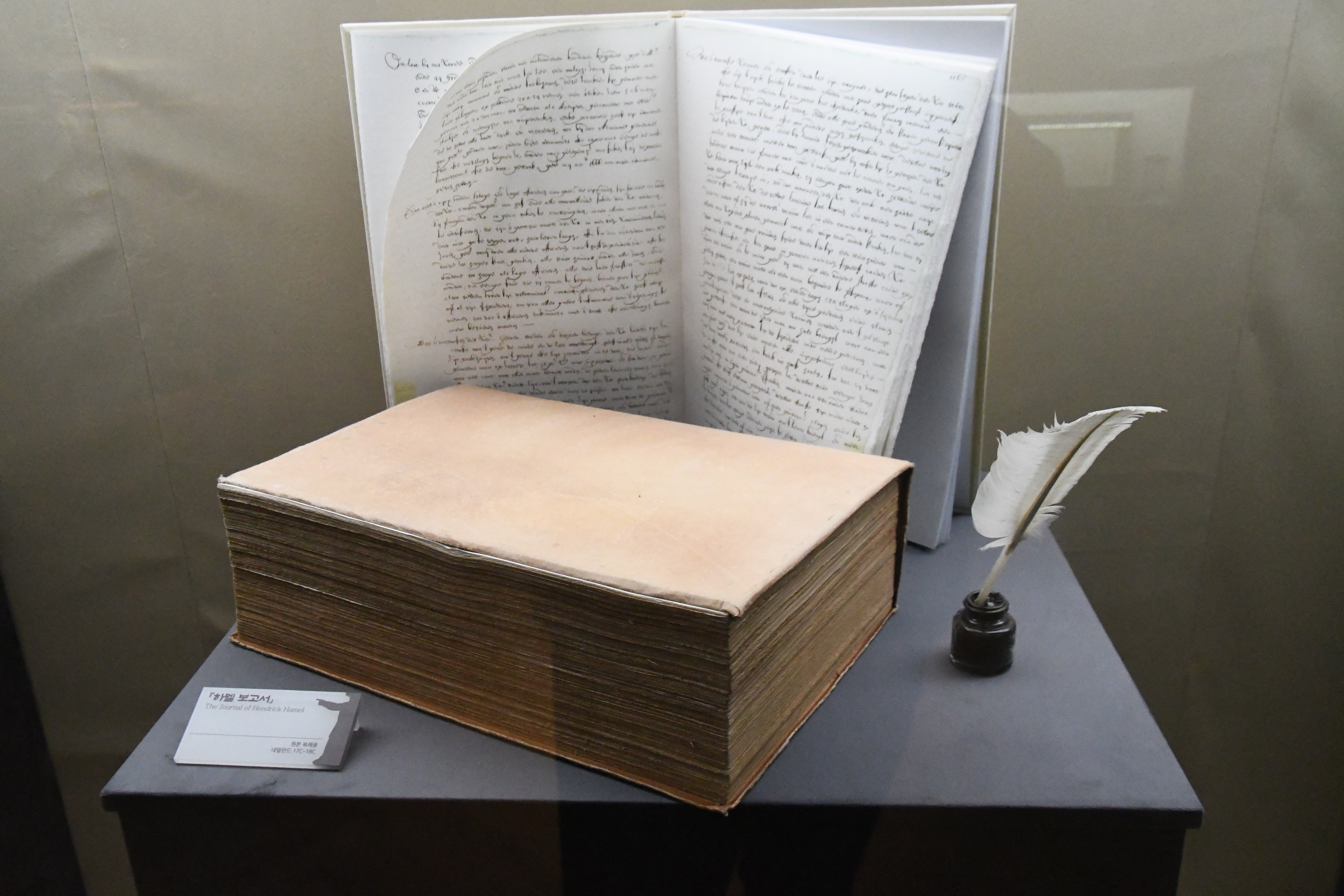

하멜 보고서 원본복제품

네덜란드 동인도회사 상선 선원 헨드릭 하멜이 1653년 스페르베르호를 타고 일본 나가사키로 가던 중

난파되어 제주도로 표류한 후 조선에서 13년간 억류되어 있다 우여곡절 끝에 일본으로 탈출 1668년

네덜란드로 귀국하기까지의 여정을 기록한 책 귀국한 하멜은 13년간 받지 못한 임금청구 증거자료 서다

1654년 한양으로 올라온 하멜일행은 일본으로의 송환을 요구했지만 거절당하자 청나라의 사신을 찾아가

본국송환을 호소하며 탈출을 감행하였다.

탈출사건이 실패하자 1656년 이곳 강진 병영으로 유배를 와 7년여 유배생활을 한 셈이다

하멜 일행이 사용했던 주전자와 머그잔

하멜표류기

하멜의 행적

강진에서의 유배생활

식량부족으로 처참한 생활이었다

1663년 억류된 지 10년이 다 되었을 때 강진지방의 가뭄으로 22명의 선원들이 흩어져 수용되었다.

하멜은 식량부족과 고달픈 노역으로 고생을 하다 탈출에 성공하여 나가사키에 도착할 수 있었다.

하멜의 출생기록과 하멜의 동상. 하멜이 왼팔에 끼고 있는 책은 하멜보고서이고, 손가락이 가리키는

곳은 조선을 떠올리는 동방.

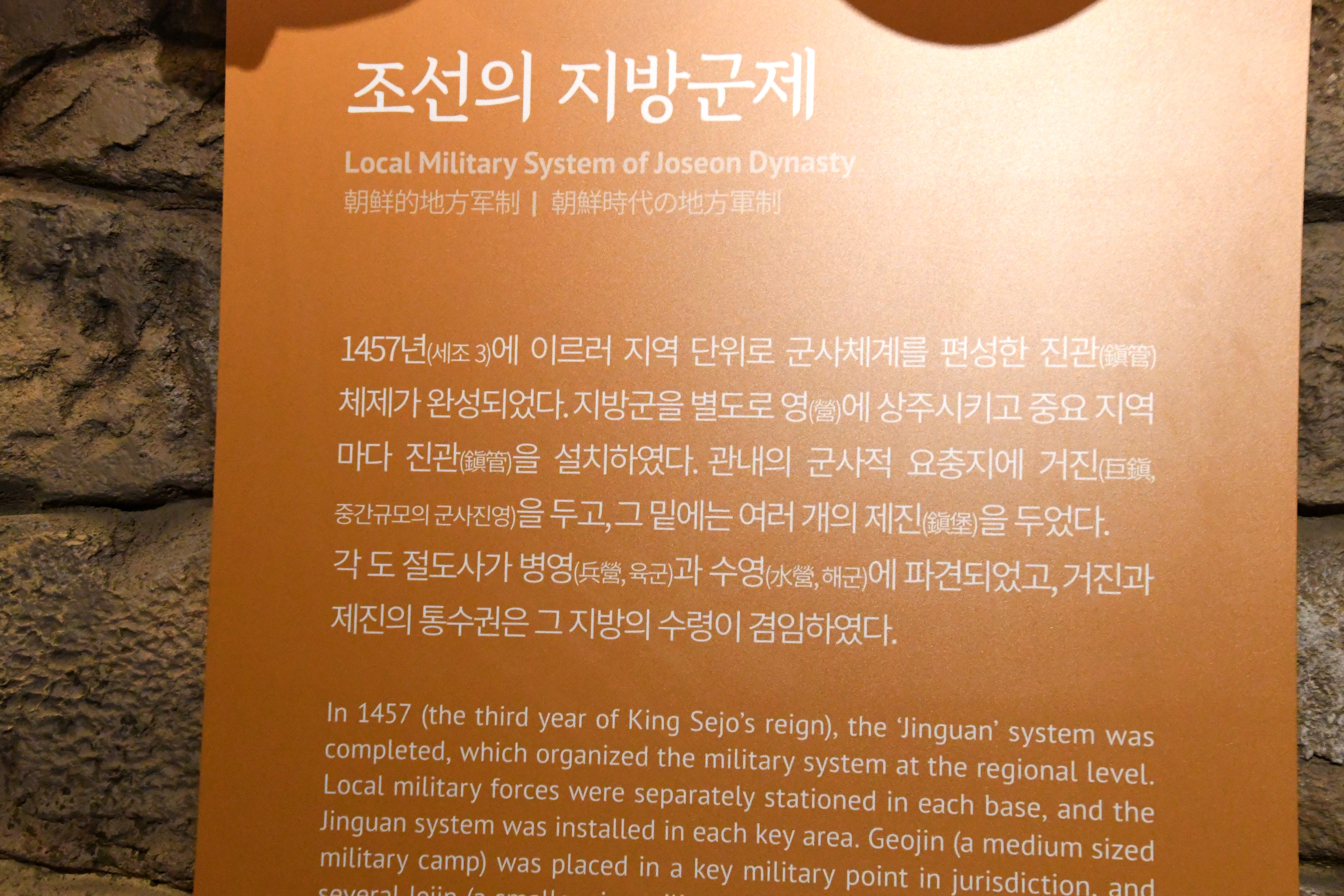

병영은 조선 태종 17년(1417)에 남해 지역의 외침을 방어하기 위하여 병마절도사영이 설치되어

500여 년 동안 호남을 지켜온 군사 요충지였으며 홍교는 병영의 관문이었다.

이 홍교는 일명 배진강 다리라고도 하는데, 장방형 화강석재 74개를 26열로 정교하게 무지개처럼 쌓고

잡석을 채워 보강한 다음 점토로 다리 위를 다졌다. 홍예의 상단 중앙에 돌출시킨 용두는 여의주를 입에

물고 풍운조화를 일으키려는 듯 머리를 치켜들고 있다. 그 모습은 매우 해학적이며 그 의장 또한 만인월교의

외경 신앙을 함축성 있게 시사하고 있는 듯하다. 축조연대는 숙종 무인(1698년)에 가선동추 경술(1739년)에

숭록대부가 된 류한계의 금의환향을 기념하여 양한조가 감독, 준공하였다는 내용으로 미루어 18세기에

건축된 것으로 추정되는데 건축의 수작이다.

이 홍교에는 무지개보다 더 아름다운 사랑이야기가 전해 내려오고 있습니다.

병영에 부유한 양반집 출신인 김낭자와 그 양반집에서 머슴으로 살던 유총각이 있었는데 둘은

서로 사랑하고 있었지만, 신분의 차이 때문에 차마 자신의 속마음을 말하지 못했다.

그러던 어느 날, 산에 갔던 두 사람은 우연히 소나기를 피해 나무 아래서 만나게 됩니다.

그리고 둘은 장래를 약속하게 됩니다. 신분의 차이를 극복하고 백년가약을 맺은 두 사람이

낳은 자식이 바로 정승 자리까지 올랐던 유한계(1688-1794)다. 지금의 홍교는 유한계가

숭록대부(崇綠大夫)된 그의 금의환향을 기념하기 위해 세웠다고 전해진다.

석장승

문인상과 무신상을 한 2구의 석장승은 병영성을 지키는 수호신이라고 한다

하고 저수지

과거 조선시대부터 수백 년간 "강진 연방죽"은 한들평야에 농업용수를 공급해 왔으며 상림제와 홈골제,

수인제의 물과 함께 전라병영성의 해자로 보내져 군사용수로도 사용되었습니다.

또한 병영천을 거쳐 병영면 지로리 성동리, 삼인이 마을수로로 흘러들어 밭작물 재배와 생활용 수로

활용되었고, 다시 성남리 성동리 들의 농업용수로 재활용되었습니다. 이곳 주민들은 연방죽의 연

(연잎, 연근 등)을 수확하여 생계를 유지하기도 하였고, 가을 농사가 끝난 후 연방죽의 물을 빼서 붕어,

장어, 가물치 등을 가둬 잡는 '가래 치기' 장소로도 이용하는 등 지금도 주민의 삶과 함께 유지되고 있다.

내일일/김수철