대한불교조계종 12교구 본사인 해인사(海印寺)의 말사이다. 예로부터 수행처로 널리 알려진

곳이지만 여러 번의 화재로인하여 사적기(事蹟記)가 없어 창건연대 및 자세한 역사는 알 수 없다.

다만, 현 위치에서 50m 위의 옛 절터에 있는삼층석탑이 고려 초기의 양식을 보이고 있으므로,

이 절의 창건 역시 신라 말 내지 고려 초로 보고 있다.

1520년(중종 15)에는 벽송(碧松)이 중창하여 벽송사라 하였으며, 6·25 때 소실된 뒤 곧 중건하여

오늘에 이르고 있다.현존하는 당우로는 법당인 보광전(普光殿)을 중앙으로 좌우에 방장선원

(方丈禪院)과 간월루(看月樓)가 있으며,전면에는 산문(山門)과 종루를 배치하였고, 후면에는

산신각이 있다. 중요문화재로는 보물 제474호인벽송사삼층석탑 1기가 있다.

전래되는 설화로는 승려 서룡(瑞龍)의 이야기가 있다. 만년에 이 절에 머물렀던 서룡은 1890년

(고종 27) 12월 27일에문도를 불러서 입적할 것을 고하였으나, 제자들은 그믐의 바쁜 일이

끝나거든 입적할 것을 청하였다. 정월 초이튿날다시 입적하려고 하자 제자들은 불공하러

오는 신도들이 많다는 이유로 다시 며칠을 미루도록 하였다. 4일에는“이제 가도 되겠느냐?”

고 물은 뒤 제자들을 불러 “불법을 닦을 때 생사를 해탈하려면, 먼저 생사가 없는 이치를 알아야

하고(知無生死), 둘째 생사가 없는 이치를 증득하여야 하며(證無生死), 셋째 생사가 없는 것을

활용할 줄 알아야 한다(用無生死).”는 유명한 말을 남기고 입적하였다.

청운당

안국당

요사채

간월루

원통전

관세음보살을 본존으로 모신 곳이다. 세간의 중생이 갖가지 괴로움을 겪을 때, 그의 이름을 부르면

그 음성을 듣고 큰 자비로 중생을 괴로움에서 벗어나게 해주므로 관세음(觀世音), 모든 현상을 두루

관찰하듯이 중생의 구제도 자재하므로 관자재(觀自在), 모든 소리를 마음대로 두루 들을 수 있는

능력을 지니고 있으므로 원통대사(圓通大士)라고 한다. 그래서 관음전(觀音殿)을

원통전(圓通殿)이라고도 한다.

산신각은 산악숭배나 마을신앙과 관련되어 있다. 대체로 1평 정도의 집에 산신당이나 위패가

모셔져 있다. 산신각이라는 명칭 외에 산신당·산명당이라는 명칭이 사용되기도 한다.

산신은 보통 지역수호신으로서의 성격을 강하게 나타내고 있으며, 산뿐만 아니라

산 주변의 지역을 관장하는 신으로 여겨졌다.

한국의 불교사찰에 있는 산신각은 고유 신앙의 수용 차원에서 만들어진 것으로, 민간의 신앙이

두터운 칠성도 같이 모셔졌다. 명칭은 산신각·칠성각·삼성각 등으로 불린다. 현재 불교에서는

산신을 가람수호신과 산 속 생활의 평온을 지켜주는 외호신으로 받아들이고 있다.

산신각은 불교 밖에서 유입된 신을 모시는 건물이기 때문에 ‘전’이라 하지 않고 반드시

‘각’이라 하며, 이는 한국 불교 특유의 전각 가운데 하나이다.

미인송

삼층석탑

벽송사는 조선 중종 15년(1520)에 벽송(碧松)이 창건한 사찰이다. 석탑은 2단의 기단(基壇)

위에 3층의 탑신(塔身)을세운 통일신라시대 양식을 보이고 있다.

벽송사의 창건연대가 1520년인 것으로 보아 조선시대에 만들어진 신라양식

탑이라는 점에서 매우 주목되는 작품이다.

2단으로 구성된 기단은 아래층 기단에 가운데돌의 네 모서리와 면의 가운데에 기둥 모양을

얕게 조각하였는데, 특이한점은 바닥돌과 아래층 기단의 사이에 높직하게 딴 돌을

끼워놓은 것이다. 위층 기단의 맨윗돌은 한 장의 널돌로

이루어졌으며 밑에는 수평으로 얇은 단을 새겼다.

탑신부의 몸돌은 각 층 모서리마다 기둥 모양을 새겨 놓았다. 지붕돌은 추녀가 얇고 반듯하며

마무리 부분에서치켜오른 정도가 완만하다. 하지만 지붕돌 윗부분은 경사가 급하고 치켜올림의

정도도 심하다. 지붕돌 밑면의 받침수는 1·2층이 2단, 3층이 3단이다.

꼭대기에는 머리장식으로 노반(露盤)과 복발(覆鉢)만 남아있다.

이 석탑은 조형예술이 발달한 신라석탑의 기본양식을 충실히 이어받고 있으며 짜임새 또한

정돈되어 있는 작품으로,조선 전기에 세워진 것으로 짐작된다.

또한 일반적으로 법당 앞에 탑을 두는 것과 달리 탑을 절 뒤쪽의 언덕 위에

세우고 있어 주목할 만한 점이라 할 수 있다.

부도전

목장승

벽송사 목장승

경상남도민속자료 제2호

벽송사 경내 입구 오른쪽 보호각 안에 조선시대에 밤나무로 만든 한 쌍의 목장승이 있으며,

현재 경상남도민속자료 제2호로 지정되어 있다.이 장승은 잡귀의 출입을 금하는 기능과 함께

불법을 지키는 신장상(神將像)으로서의 구실을 하였던 것으로 추측되는데, 2기 모두 몸통이

절반가량 땅 속에 묻혀 있어, 드러난 크기는 금호장군은 높이 175㎝, 둘레 125㎝, 호법대신은

높이 200㎝, 둘레 130㎝인데, 본래는 400㎝ 가량일 것으로 추정한다.

금호장군은 1969년에 일어난 산불로 윗부분이 불에 타 파손이 심하다. 대체로 잘 남아 있는

오른쪽 장승은 대머리에 크고 둥근 눈이 돌출되었다. 코 주위에 깊은 선을 둘러 뭉툭한 코가

더 두드러져 보이며, 꽉 다문 입 주위와 턱 아래에는 톱니 모양의 수염을 묘사해 놓았다.

몸통에는 불법을 지키는 신이라는 뜻의 ‘호법대신(護法大神)’이라는 이름을 새겨 놓았다.

머리의 일부가 불에 타버린 왼쪽 장승은 눈 한쪽과 코의 가운데 부분이 파손되었다.

남아 있는 눈은 크고 둥글며, 입은 다물고 있으며, 그 아래에 짧은 수염을 표현하였다.

몸통에는 경내에 잡귀가 못 들어오게 막는다는 뜻의 ‘금호장군(禁護將軍)’이라는 글귀를

새겨 놓았다. 함양군 마천면이 변강쇠와 옹녀의 이야기를 담은 '가루지기 타령'이 전하는

곳이라 이 장승들은 그와 관련되어 특히 주목을 받는다.

벽송사 조금 아래에 있는 서엄정사로 향한다

서암정사

산 깊고 물 맑으니, 이곳에 드는 이의 마음이 절로 청정해진다. 서암정사는 지리산 산맥 위에

앉아 천왕봉을 멀리 바라보고, 한국의 3대 계곡으로 유명한 칠선계곡을 마주하는 천혜의

절경에 자리하고 있다. 추성리 갈림길에서 널찍한 도로를 따라 400m 가량 표지판을 쫓아가면

'백천강하만계류, 동귀대해일미수'(수많은 강물 만 갈래 시내 흘러, 바다에 돌아가니

한물맛이로다)란 돌기둥이 참배객을 맞는다. 바로 서암정사의 입구다.

서암정사는 '지리산에 펼쳐진 화엄의 세계'란 별칭이 말해주듯, 온 도량이 불교의 화엄세계를

상징하는 갖가지 장엄한 마애불로 채워져 있다. 서암정사의 중심은 불경속 극락세계의

장엄함을 바윗굴 속에 재연해놓은 극락전 석굴법당이다.

경남 함양군 마천면 광점길 27-79 구(지번) 주소마천면 추성리 279-2 (지번)

이곳에는 아미타불을 위시해 8보살,10대제자, 신장단 등이 장엄하면서도 다양한 모습으로

조각돼 있다.이와 더불어 천연거암에 새겨진 사천왕상과 비로전, 독수성, 주산신, 배송대,

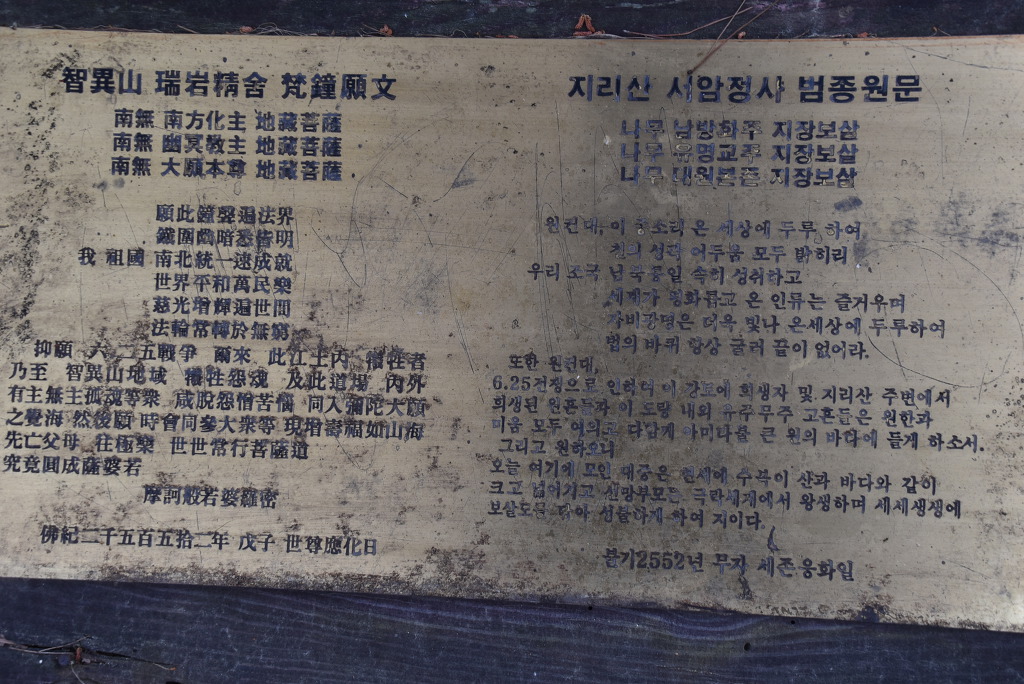

용왕단 등은 불경에 담긴 갖가지 형상을보여준다. 도량 곳곳의 석조 현판과 주련,

비석에 새겨진 글귀들은 광대한 부처님의 진리를 암시하고 있다.

서암정사는 원응(元應)스님이 1960년대 중반부터 터를 이루기 시작해 오늘에 이르렀다.

원응스님은 한국전쟁을 전후해동족상잔의 비극이 벌어졌던 이곳에서 민족의 아픔을

치유하고 인류평화를 기원하기 위한 발원으로 불사를 시작했다.

서암정사에는 또 원응스님이 15년간 서사해 완성한 약 60만 자로 이뤄진 금니화엄경

(金泥華嚴經)을 비롯해 다수의사경 작품이 소장돼 있다.

원응스님의 사경은 한국불교에서 단절됐던 사경수행(寫經修行) 전통을 회복한 것으로 평가된다.

수려한 자연경관 속에서 다양한 불교 석조각과 한 스님의 사경수행 과정을 잔잔히

음미할 수 있는 곳이 서암정사다

지리산 서암정사(瑞精舍) 초입에 들어서자 3미터 가량 되는 화강암 두 기둥에 적힌 글귀가

먼저 중생들을 반긴다.

셀 수 없이 많은 강과 하천도 바다로 들어가면 한 맛이듯 삼라만상도 깨달음의 눈으로 보면 결국

하나라는 뜻이니이제부터 화엄의 세계에 발을 들여놓은 것같아서 왠지 몸과 마음이

떨리는 감을 떨쳐버릴 수 없다.

‘일주문'을 지나면 오른쪽 바위에 사천왕상이 새겨져있다. 경주 석굴암 사천왕상을 참고해

조각했다는 사천왕상은자연바위에 일렬로 새긴 점이 남다르다

사천왕상을 지나 동굴처럼 만들어진 ‘대방광문'(大方廣門)에 들어갈려는 순간 ‘어서 오라 중생이여

이곳이 네가 편히 쉴 곳이니라(善來衆生 此處安樂)'라며 동자상이 반긴다.

대방광문

원응스님은 한국전쟁을 전후해 동족상잔의 비극이 벌어졌던 이곳에서

민족의 아픔을 치유하고 인류평화를 기원하기 위한 발원으로 불사를 시작했다고 한다

범종각(梵鐘閣)

목어(木魚) 등의 '불전사물 (四物)'을 함께 놓기도 한다. 이들은 조석예불 때 법고, 운판, 목어, 범종의 순서로 치게 된다.

법고는 법을 전하는 북이라는 뜻으로 불변의 진리로 중생의 마음을 울려 일심을

깨우친다는 의미가 담겨 있다.

법고는 보통 쇠가죽으로 만드는데 짐승을 비롯한 땅에 사는 중생의 어리석음을 깨우치기 위하여 친다고 한다.

운판은 청동 또는 철로 만든 넓은 판으로 원래 중국의 선종사찰에서 부엌이나 재당(齋堂)에 달아 놓고 대중에게

끼니 때를 알리기 위해 쳤고 하나 차츰 불전사물로 바뀌었다.

망망무제로 펼쳐진 지리산이 한 눈에 쏙 들어오는 탁 트인 경내를 크고 작은 바위들이

둘러싸고 있다. 어디까지가자연석이고 어디가 인간의 힘이 닿은 곳인지 분간이 안 될 정도로

돌들은 절묘하게 조화를 이루고 서있다.

서암정사의 불보살 신장들은 모두 바위에 새겼다. 아미타불을 본존불로 모신 석굴법당인 극락전

안 여덟보살과십대제자, 십장생 동식물 등 ‘극락세계'가 조각되어있고, 비로전의 비로자나불과

문수 보현보살, 법을 구하는선재동자도 모두 바위에 새겼다.

석굴법당 조성造成 경위

참선 삼매에 들어서 수행정진을 하시던 원응 큰스님께서는 어느날 오후 마치 부처님께

이끌리듯 벽송사 선방에서조용히 나오셔서 서쪽을 향하시게 됩니다

산 모통이를 돌아서 지금의 서암정사가 중창될 자리에 딱 머무르시는순간 이곳이 만년도량

(萬年道場) 의 성지(聖地 )임을 확신하고 산승(山僧)이 도량 주변을 조심스럽게 살피던 중

사람이 일부러 깍아놓은 듯한 거암, 즉 지금의 석굴법당 전면(前面)에 다다른 순간 몸과

시선이 굳어진 듯 멈추었다.

"여기로구나, 아! 좋구나...."

조용히 눈을 감고 부처님의 영산회상, 그리고 아미타상을 상상했다.

지극한 마음으로 한없이 기도하면서

염원(念願)의 심층에서 떠오르는 어떤 영상(影像)을 느끼니 바로 아미타불(阿彌陀佛)의

세계(世界)로다.

전쟁의 참화(慘禍)로 이 주변 지리산에서 희생된 무수한 원혼(寃魂) 들의 마음의 상처를 달래고

남북으 첨예한대립의 벽을 허물고, 나아가서는 모든 인류(人類)가 부처님의 대자비(大慈悲) 광명

안에서 평화로운 이상사회(理想社會) 가 실현되기를 발원(發願)하면서 부처님을 조성하게 된다.

조성과정의 이야기들

서암정사는 대자연의 섭리가 빚어낸 조화로 준비된 장소에 여러 사람들의 크고 작은 공덕이

보태지면서 비로서오늘날의 모습을 이루게 되었다. 30여년 전 불사(佛事)를 시작한

이래 적지 않은 난관과 고초를 겪었지만좌절하지않고 장엄한 사찰을 조성할 수 있었던

것은 불보살의 보살핌 덕분이라고 생각한다. 여러 사주 들의정성어린 물심양면 공덕과 더불어

석공들의 공덕을 들지 않을 수 없다. 홍덕회, 이종원,이승재, 이금원, 이인호,

맹갑옥 석공은 지극한 정성과 노력으로 한치의 흘림 없이 조각을 완성했다.

석굴법당의 아미타 본존불은 이승재 석공이 시작했고, 본존불 외에 석굴법당의 여러 부조는

홍덕회 석공이 조각했으며 맹갑옥 석공이 조역을 했다. 주산신과 독수성은 맹갑옥 석공이

겉석을 치고 홍석희 석공이 세조각(細彫刻 )으로 마무리 했다. 사천왕상과 비로전은 이종원

석공이 중심이 되어 완성했고 배송대는 이금원 석공이, 용왕단은 이인호 석공이 각각 조각했다

여러 석공 중에서 특히 홍덕희 석공은 서암정사에서 10년 이상 머물면서 석굴법당을 위시해

사자굴의 모든 조각을 마무리 했다. 마천면 추성리와 의탄리의 몇몇 인연이 있는 분들은

처음 터를 닦을 때부터 시작해 도량 조성 과정의 크고 작은 일에 큰 힘을 보탰다.

험한 장소에서 도량을 조성하다보니 뜻밖의 사고로 자칫 불사가 중단될뻔 한 적도 있었으나,

그때마다 불보살의 도움으로 순조롭게 오늘에 이를 수 있었다. 서암정사 홈페이지에서

법당안의 사진을 찍으니까 옆지기 촬영금지라고 한다

그러나 어쩌랴 이미 찍은 것 눈 딱감고 올리가로 한다

서암정사 석굴법당의 유래

한국전쟁을 전후하여 민족의 비극이 유난히도 치열하고 깊었던 이곳 지리산(智異山),

1960년경 전화(戰禍)가 지나간 지 한참 뒤이지만 산간오지(山間奧地) 두메산골인

벽송사(碧松寺) 주변에 는 아직도 전쟁의 상흔(傷痕)이 곳곳에 남아 있다.

그러나 대자연(大自然)의 섭리가 인연(因緣)에 사로잡인 인간들의 희비에개의치 않나니,

한 때 천지를 진동하던 총성과온 산을 뒤덮었을 포연(砲煙)의 폭풍이 휩쓸었을 이곳에도

언제 그런 일이 있었나는 듯 산새가 지저귀고 봄이 오니 꽃이 핀다.

오늘날 서암정사(瑞庵精寺)가 있게 된 것도 역시 억겁(億劫)의 인연과 대자연이 빚어낸

조화의 한 그림자가 아닌가 한다.

문득 지난 일을 회상하니, 벌써 40여 년 전이다. 내 어느 날 복잡한 도시인 부산을 뒤로하고

청산(靑山)에 파묻힐 양으로심산유곡(深山幽谷)의 수행처(修行處)를 찾아 정처 없이

흰구름 따라 발길 닿는 대로 온 곳이 여기 벽송사다.

인적도 드믈어 한적한 산사(山寺)벽송사, 때로는 감자를 심어 끼니를 때우고 몸소 흙더미를

치워가며 이어지는 수행생활은 고달프기 그지없다. 너무 힘이 들고 갈등도 많이 생겨 여기를

떠나버릴까 하는 마음이 몇 번이나 일어나기도 한다.

하지만 그때마다 비가 새는 법당에 탈금(脫金)이 다 되어 새까만 모습으로 초라하게 앉아 계신

부처님을 들여다보며 망설이기를 거듭하면서 그럭저럭 눌러앉아 "여기가 또한 인연지

(因緣地)려니.."여기고 폐허를 수습하다 보니 어언 10여 성상(星霜)이 훌쩍 흘렀다.

구석구석 묵은 쑥대가 나부끼는 1970년대 초의 어느 포근한 봄날 오후, 선정(禪定)에서 일어나

조용히 경내를 거닐면서 한 발짝 한 발짝 잊혀져 가는 묵은 옛길을 따라 알 수 없는

무슨 기운에 이끌리듯 와서 멈춘 곳이 바로 오늘의 서암정사 터다.

황목련

일본 목련이라고 한다

'경남.울산' 카테고리의 다른 글

| 울산 테마 식물 수목원 (0) | 2020.07.30 |

|---|---|

| 지리산 칠선계곡 야영과 실상사 (0) | 2020.07.24 |

| 함양 상림 숲과 지안재 오도재 (0) | 2020.07.15 |

| 함양 화림동 계곡과 정자들 (0) | 2020.07.12 |

| 함양 승안사지와 용추폭포 (0) | 2020.07.08 |