고려말 왜구의 침입 때 당대의 명장이며 도순찰사였던 이성계가 왜구를 크게 무찌른 전쟁터이며 벌판이다.

인월면 소재지에서 운봉읍 방면으로 24번 국도를 타고 가다 보면 이 황산대첩비를 만날 수 있다.

전촌마을 버스정류장에서 우회전, 남천이라는 실개천을 건너면 양지바른 곳에 황산대첩비가 모셔져 있다.

고려 우왕 6년 (1386) 9월, 금강 어귀에서 최무선 등의 공격을 받아 퇴로가 막힌 왜구들은 충청도를 거쳐 함양까지

들어갔다가 다시 지리산을 넘어 운봉 인월역에 주둔하면서 광주를 거쳐 도망치려 하였다. 이에 도순찰사로 임명된

이성계가 군대를 거느리고 퇴로를 막은 다음 신궁이었던 그의 활솜씨로 왜구 장군 아지발도의 투구를 쏘아 벗긴

후 이성계의 의동생 이지란이 벗겨진 이마를 향해 즉시 화살을 쏘아 죽였다. 10대 1의 중과부적이었지만, 이성계는

날이 저물자 계책을 써서 밤새 달아나는 왜구 패잔병을 섬멸했다.

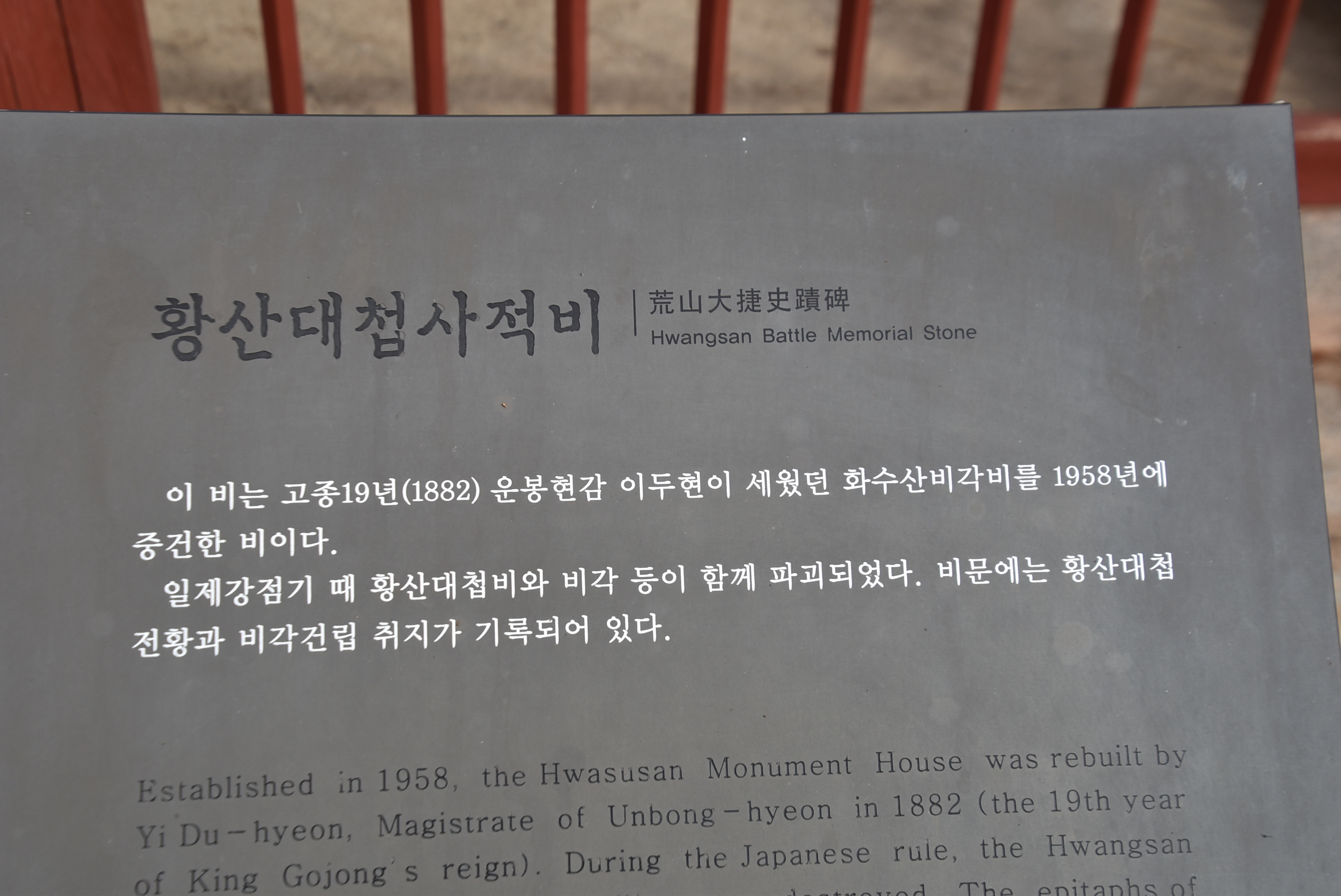

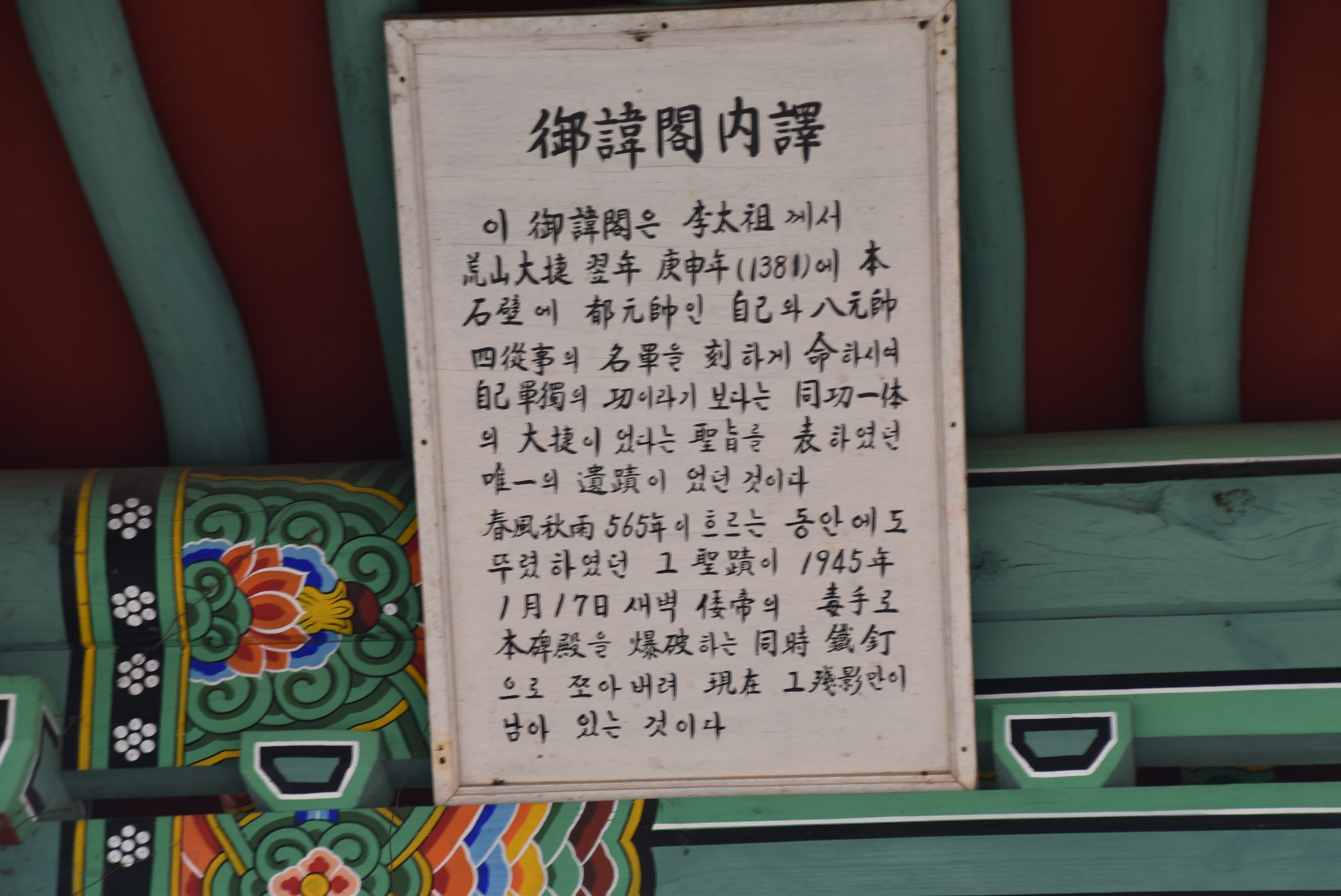

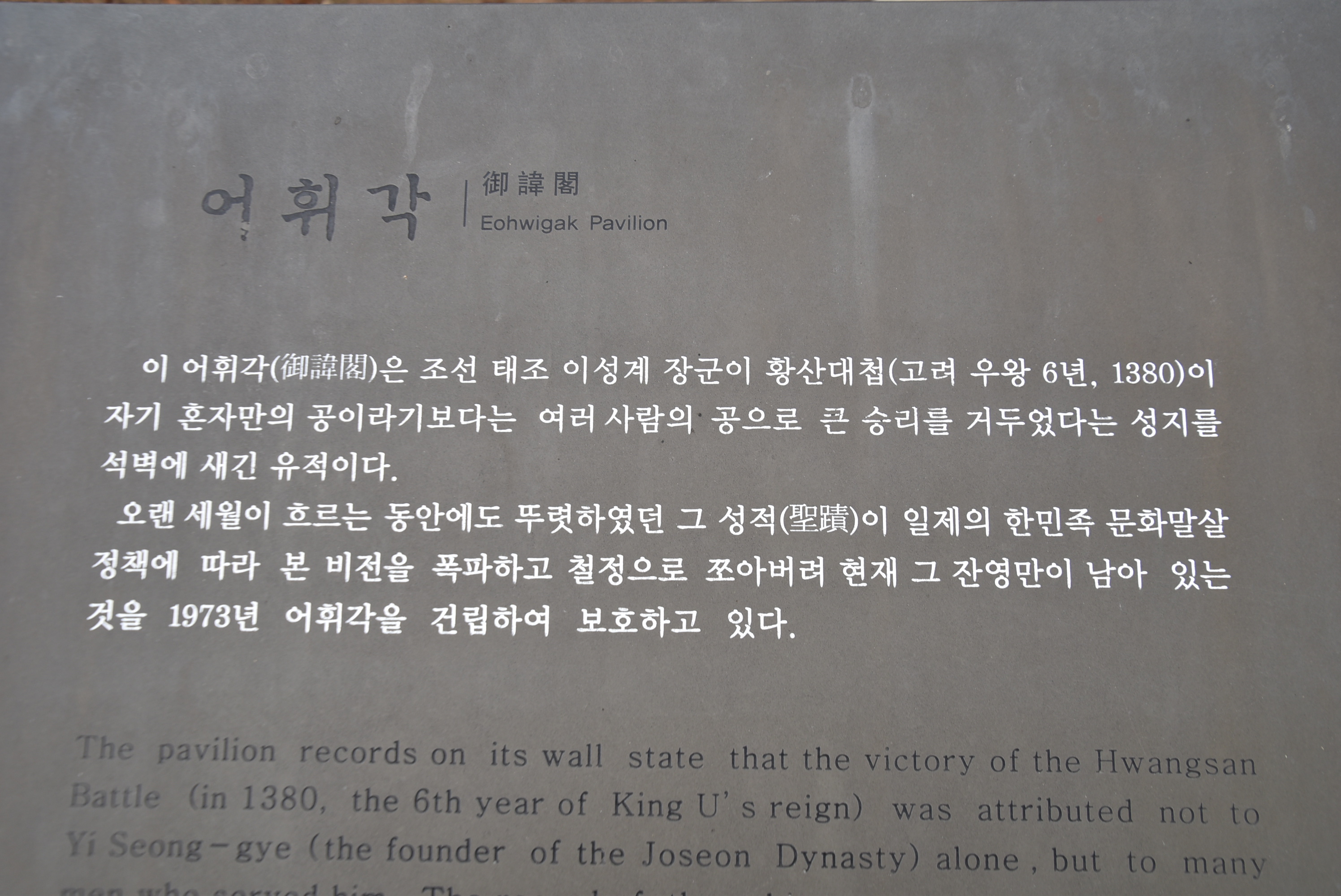

이듬해 다시 이곳을 방문한 이성계는 자신과 휘하 장수의 이름을 암벽에 새겼으니 이것이 어휘각이다.

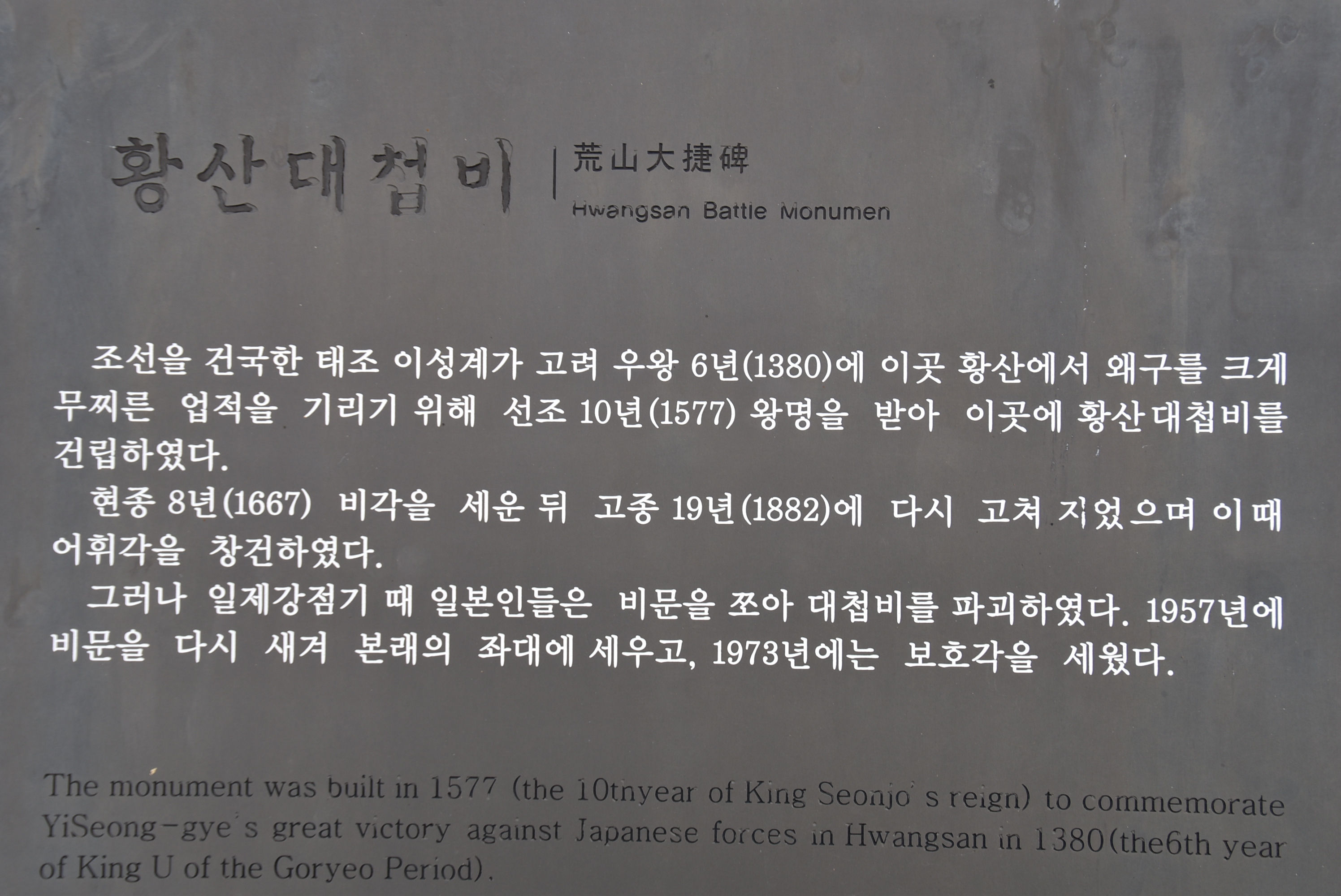

2백 년 뒤인 선조 10년 (1577)에는 전라도 관찰사 박계현의 상소에 의해 황산대첩을 기념하는 비석이 현재의

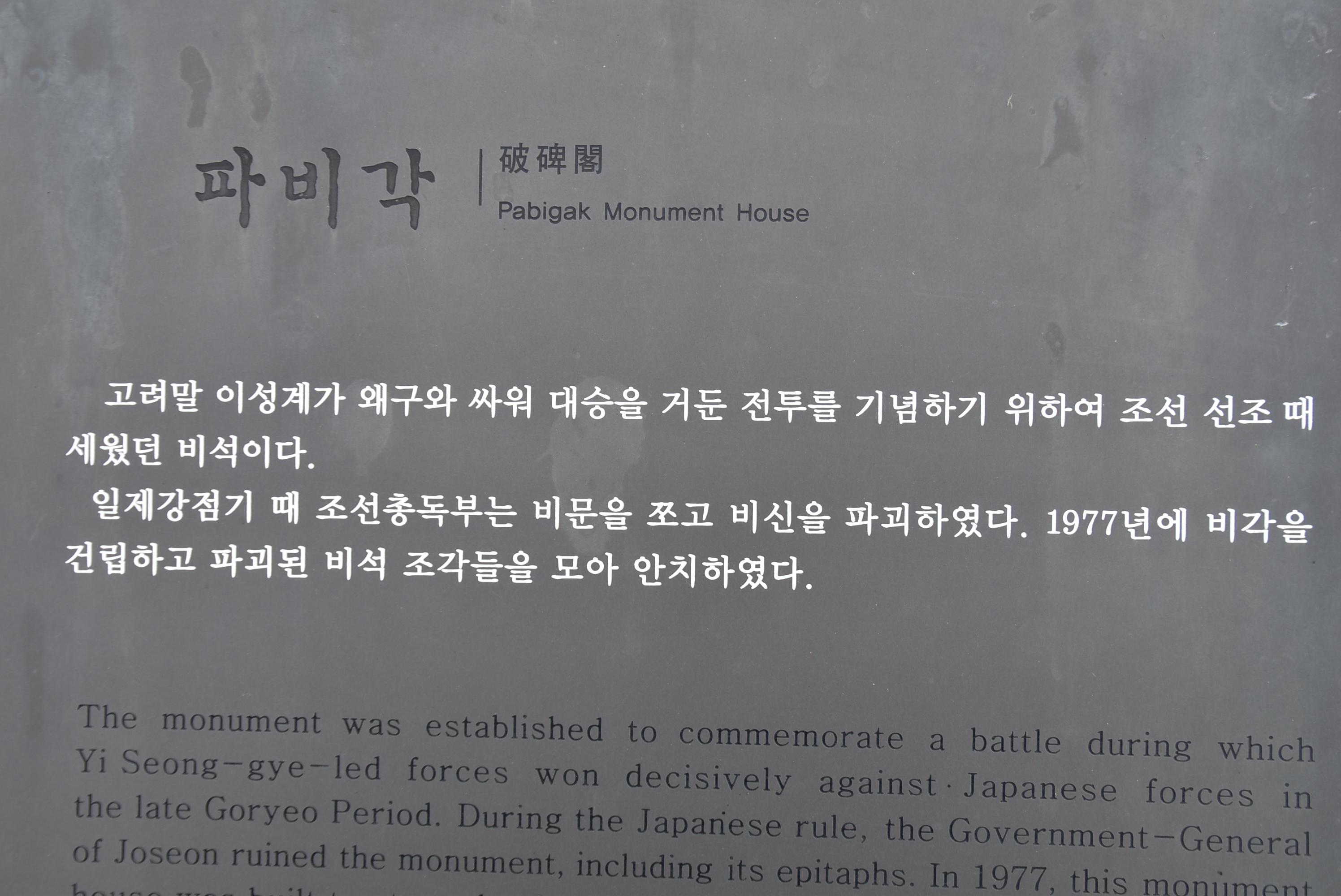

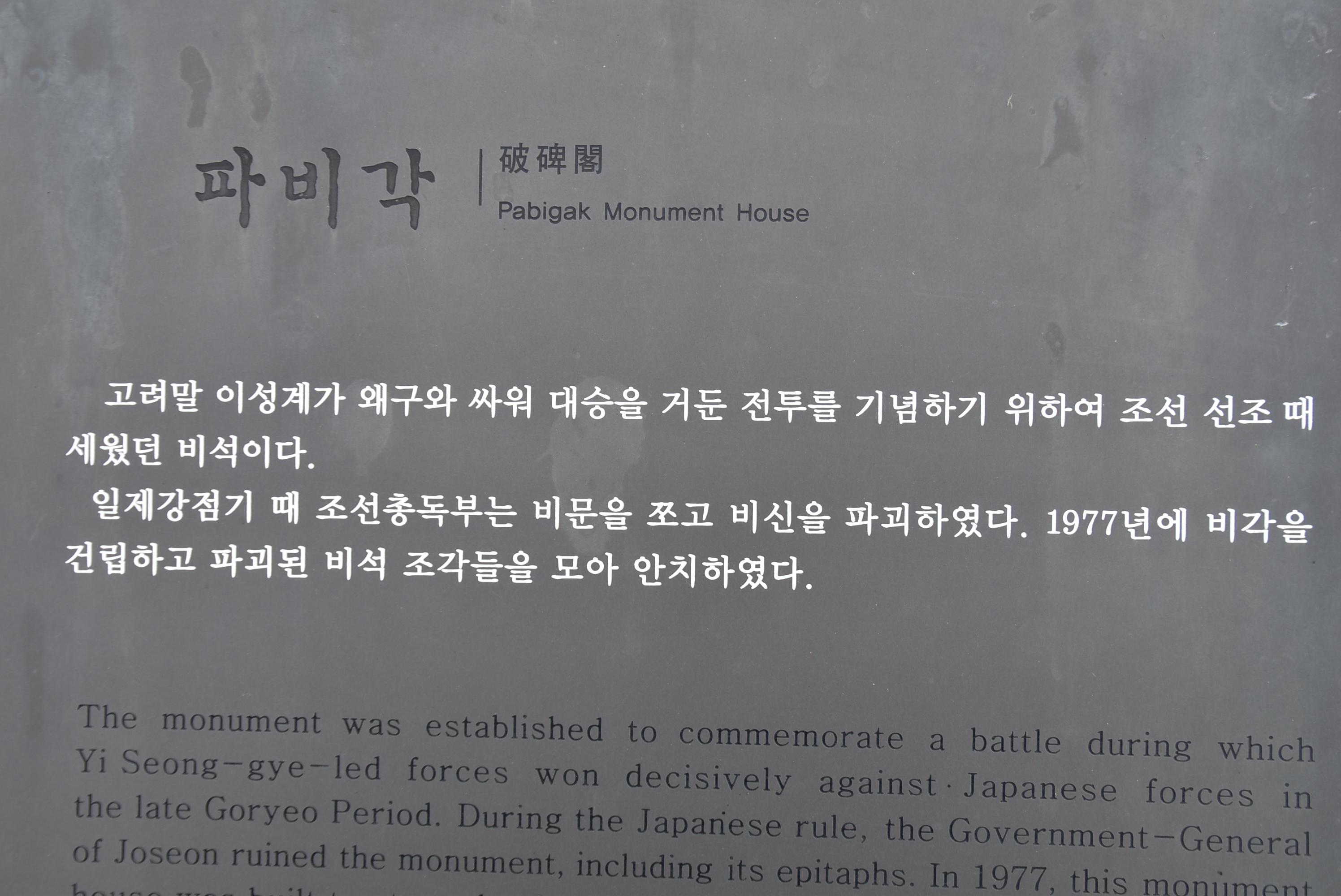

자리에 세워졌다. 그러나 지금 어휘각과 대첩비는 그 잔해만이 남아 있다.

패망을 앞둔 일제는 1943년 전국 경찰에 항일의식을 북돋는 반시국적 유물들을 파괴하라는 비밀지령을

내렸고 어휘각은 1945년 1월 17일새벽에 폭파됐다. 대첩비는 글자를 알아보지 못하게 정으로 쪼은 뒤

조각내 버렸다. 깨어진 대첩비는 현재 전각 안에 고이 모셔진 채 역사의 현장을 증언하고 있다.

중건된 비는 쌍귀(雙龜)를 떠서 새겨진 듯하며, 본래 모양의 높이·너비·두께 등은 정확히 고찰할 수 없다.

비문은 김귀영(金貴榮)이 짓고 송인(宋寅)이 썼으며, 전액은 남응운(南應雲)이 하였고, 박광옥(朴光玉)이 세웠다.

1380년(우왕 6) 왜구를 물리친 황산대첩의 전승을 되새기기 위하여 세웠다.

비문에는 당시의 전라도관찰사 박계현(朴啓賢)이 옛날 태조가 승전한 황산이 시대가 흐르고 지명이 바뀌어

잊혀가니 비석을 세우는 것이 좋겠다고 청을 함에 따라 왕명으로 건립하였음을 비롯하여, 이성계가 10배의

적을 대파함으로써 만세에 평안함이 있다는 것, 그리고 이성계의 업적을 기려 이 비를 세운다는 명문 등이

실려 있다.

글씨는 조맹부(趙孟頫)의 서풍에 기반한 것으로, 조형과 필력에 있어서는 크게 뛰어난 편이 아니다.

어휘각은 현재 파괴되어 알아볼 수가 없다

눈이라도 내리려는 듯 지리산과 운봉 지방에는 먹구름이 잔뜩 끼어 있고

무척 흐리다

대첩교

남천(람천)

고려 말기인 1380년(우왕 6년) 8월, 왜구가 500여 척의 선박을 이끌고 진포(군산과 서천 앞바다. 금강)를

통해 침입, 백성을 살해하고 물자를 약탈했다. 이에 고려 조정은 당시 최무선이 제조한 화약을 사용한

대포로 공격, 왜선을 모조리 불태워버렸다. 수많은 왜구들은 불에 타거나 금강에 빠져 죽었고, 천행으로

살아난 패잔병들은 선단이 불타 본국으로 돌아갈 길이 막혔다. 갈길 잃은 왜구들은 충청, 전라, 경상도 등

곳곳을 휘젓고 다니며 약탈하고 살생했다. 지리산 아래 함양에 집결한 왜구의 약탈이 악랄했다.

조정에서는 이성계를 삼도순찰사로 임명, 운봉 황산(해발 697m) 일원에서 왜구를 섬멸했다.

당시 이성계군이 왜장 아지발도를 쓰러뜨리며 무찌른 왜구의 피가 운봉 남천에 가득 흘렀고, 왜구의 피로

물든 '피바위가' 남천 하상에 남아 당시의 격전상을 전하고 있다.

'전라.광주.제주' 카테고리의 다른 글

| 남원 국악의 성지 1 (1) | 2022.01.16 |

|---|---|

| 동편제 마을과 송흥록선생 생가 (0) | 2022.01.11 |

| 남원 춘향테마파크 (0) | 2022.01.04 |

| 남원 향토박물관 (0) | 2022.01.01 |

| 남원만인의총 (0) | 2021.12.28 |